7月3日(木) 10:00~

認知症コミュニケーション・ケア技法

ユマニチュードⓇ講座を開催致しました☺️

講師は、福岡市ユマニチュード地域リーダー 小川真由美さん✨

小川さんはご自身のお母様の認知症介護経験を通して

認知症の方、介護するご家族に寄り添いたいとの思いから

ユマニチュード地域リーダーを目指されたそうです✨

始めに実際に認知症の方を支えるご家族の動画

「同じことも何度もくりかえす」を視聴しました🧐

認知症になると次の3つの事ができなくなります

1、覚える → 新しい事が覚えられない

2、情報を保つ→ 得た情報を忘れてしまう

3、思い出す → 思いだせない

認知症になっても感情はきちんとあるので

3つの事から本人の中では不安や焦りがうまれ

その結果、何度も確認したり怒りっぽくなったりします😵💫

認知症の方の不安や焦りを和らげる為に、

必要なのが安心を与える事です🫶

【ユマニチュード】

ユマニチュードとは

フランス語で「人間らしくある」という意味です🍀

介護を通して人と人の絆を深めるケア技法で

★人生において大切な事は何かと考える哲学

★「あなたのことを大切に思っています」という

メッセージを相手に理解できるように伝える技術

の2つでできています

考案したのは

フランスの2人の体育学の専門家

イブ・ジネストさん、ロゼット・マレスコッティさん

◆◆4つの柱◆◆

『見る』 相手にできるだけ近づいて、

正面から、水平に長く相手を見る

こちらが下から覗き込むようにする

『話す』 ゆっくり、抑揚をつけて、前向きな言葉を使う

相手から返事がなくても黙らないで

「目を開けてくれてありがとう」

「元気そうですね」と話続ける

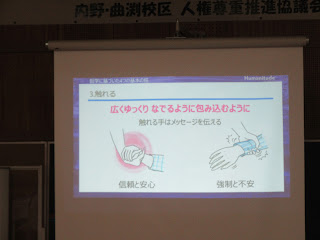

『触れる』 触れるときの大原則は「つかまない」こと

触れる時は下から支えて、

大きな面積でしっかり、そしてゆっくり触れる

『立つ』 1日に合計で20分間立てたら寝たきりにならずに

立てる力を保てます。歯を磨く、トイレまで歩く、

髭を剃るなど数分間の「立つ」動作の

積み重ねで良いです

参加者の皆さんも2人1組で実践してみました✨

どれも言葉で学んでいるようりも、実際に体験すると

とても納得できる事ばかりでした😄

◆◆5つのステップ◆◆

1.出会いの準備 —来訪を告げる

まずは3回ノック、反応を3秒待ち

もう一度繰り返します。3度目で声をかけながら入室

2.ケアの準備 —よい関係を結ぶ

「おはようございます。会いにきました」「今日も素敵ですね」

相手とよい関係を結ぶ事から始めます

3.知覚の連結 —実際のケア

「4つの柱」の「見る」「話す」「触れる」を組み合わせて

「あなたを大切に思っています」というメッセージを

伝えながらケアを行います

4.感情の固定 —ともに過ごした時間をふり返る

ケアが終わってすぐ立ち去らず「沢山お話しできて

楽しかったです」 「いっぱい食べてくれてありがとう」

共に良い時間を過ごせた事を確認します。

認知症で記憶を留める事が難しくても楽しかった、

嬉しかった、悲しかったという感情の記憶は残ります

この特徴を利用して、ケアが心地良く、

良い時間であったことを相手の記憶に残す

「感情の固定」を行います

5.再会の約束 —次のケアにつなぐ

最後に「また会いましょう」「次は4時ごろにきますね」と

次に会う約束をしてその場を去ります。

約束は口頭だけでなく、

カレンダーやノートに書いて残すのもオススメです

ユマニチュードの効果

家族介護者の負担感は約20%改善✨

介護を受ける方の認知症行動心理症状は約13%改善✨

冒頭で視聴したご家族も実際にユマニチュードで

介護するとご家族とご本人さまが劇的に変わられ

お互いを思いやる様子に大感動でした😭

高齢者や認知症の方々だけでなく、

自閉症スペクトラム症児とお母さんのコミュニケーションや、

口腔ケア拒否の減少にも活用されています🤗

ユマニチュードを知っていると知らないとは全然違い、

もっと沢山の方にぜひ知って頂きたいと思いました☺️

小川真由美さん、本当にありがとうございました🙏✨✨✨

★今後、役に立ついい機会になりました。

気持ちが楽になりました。やはり心が大切ですね。

★少しの事で認知症の方が安心して

変化がある事にびっくりしました。

できる事から実践できたらと思います。

★ユマニチュードという言葉も内容も初めて知りました。

簡単な(難しくない)方法でコミュニケーションを

とることでこんなにも変化があるということに

一番感心しました。

高齢の親がいるので実践していきたいです。

その他にも沢山のご感想頂きました🙏

ご参加、アンケートのご協力頂きました皆様、

本当にありがとうございました😊✨